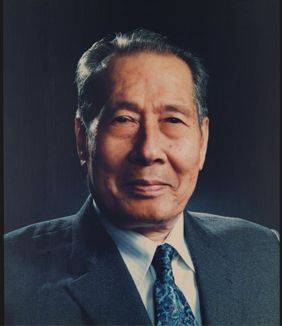

南仁東(1945年2月19日—2017年9月15日),男,滿族,吉林遼源人,中國天文學家、中國科學院國家天文臺研究員,人民科學家。曾任FAST工程首席科學家兼總工程師,主要研究領域為射電天體物理和射電天文技術與方法,負責國家重大科技基礎設施500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)的科學技術工作。2017年5月,獲得全國創新爭先獎;2017年7月,入選為2017年中國科學院院士增選初步候選人。

南仁東(1945年2月19日—2017年9月15日),男,滿族,吉林遼源人,中國天文學家、中國科學院國家天文臺研究員,人民科學家。曾任FAST工程首席科學家兼總工程師,主要研究領域為射電天體物理和射電天文技術與方法,負責國家重大科技基礎設施500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)的科學技術工作。2017年5月,獲得全國創新爭先獎;2017年7月,入選為2017年中國科學院院士增選初步候選人。個人資料簡介

南仁東(1945年2月19日~2017年9月15日),男,滿族,群眾,吉林遼源人,中國天文學家、中國科學院國家天文臺研究員,主要研究射電天體物理學和射電天文技術與方法領域,負責國家重大科技基礎設施500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)的科學技術工作的主要負責人、首席科學家兼總工程師。

早年及受教育經歷

1945年,南仁東出生于吉林省遼源市龍山區,6歲上學,先后就讀于遼源中興小學校、遼源四中、遼源五中,學習成績突出。1963年以高考平均98.6分(百分制)的成績奪得吉林省理科狀元,進入清華大學無線電系就讀,1968年底,南仁東從清華大學畢業后被分配到吉林省通化無線電廠,成為了一名普通的車間工人,待了將近有十年的時間。這十年,讓他把學校所學運用到實踐打下了堅實的基礎。十年里,南仁東設計了收音機、電子客流計量儀、電子聲靶等多種電子產品;與吉林大學王湘浩學部委員合作研制成功中國首臺具有函數編程功能的臺式電子計算機。他從普通工人做到技術骨干,最終任工廠技術總管,成為千余人國企的技術帶頭人。南仁東是個完美主義者,他刻苦鉆研,什么事情一旦做了就要做到最頂尖。廠里的項目他要設計,自己還創新的研究新的項目,為了項目,他常常通宵達旦設計、研究,曾連續七天七夜沒合眼地編程。1977年夏,全國高考制度得到恢復,南仁東為了繼續深造,在第二年,考入中國科學院研究生院,成功地被中科院的天體物理研究所錄取。1978年9月-1987年7月,南仁東來到北京天文臺讀天體物理的研究生,獲理學碩士與博士學位。期間,他對密云米波綜合孔徑望遠鏡的快速傅里葉變換硬件進行了升級改造,并設計開發了望遠鏡終端的通訊軟件;獨立提出密云綜合孔徑望遠鏡的誤差改正與校準方法,并發展成一套觀測實用軟件。他的成績贏得了老師的肯定。

工作經歷

1981年碩士畢業后,南仁東先后接到了美國得克薩斯大學、康奈爾大學及荷蘭萊頓大學的錄取通知書。由于密云米波綜合孔徑望遠鏡建設的需要,他舍棄了到國外名牌大學攻讀博士學位的機會,繼續留在北京天文臺開展望遠鏡校準及成像系統和國際甚長基線網(VLBI)活動星系核的觀測研究。后在日本國立天文臺任客座教授。1984年,赴荷蘭德云格勒天文臺做訪問學者期間,首次在國際上應用VLBI“快照”模式。又先后在加拿大卡爾加里大學、美國國立射電天文臺、英國JBO天文臺、意大利波尼亞射電天文研究所開展客座研究。1993年,國際無線電科學聯盟大會在日本東京舉行。有科學家提出,在全球電波環境繼續惡化之前,人類應該建造新一代射電望遠鏡,接收更多外太空的訊息。當時,南仁東也在現場。他認為這對中國來說是個千載難逢的好機會,提出建造一個“中國天眼”的想法。二十世紀九十年代,南仁東毅然舍棄高薪(當時他一年的工資,只等于國外一天的工資),回國就任中國科學院北京天文臺副臺長。1994年,南仁東完成對“天眼”的基本構思,向中科院提交建立500米口徑“超級天眼”(FAST)的申請書,并擔任該項目的主要負責人。從1994年春天開始,年近50歲的南仁東開始主持國際大射電望遠鏡計劃的中國推進工作,在貴州踏上了選址的旅程,從1994年到2002年,第一輪選擇對貴州省普定縣、平塘縣進行了臺址初選,建立了391個候選洼地的地形地貌數據庫,共在國際上發表了11篇與大射電望遠鏡貴州選擇工作有關的學術論文,引起了國際射電天文學界的廣泛關注。2002年,為給射電望遠鏡找到更佳的臺址,啟動了第二輪貴州選址工作,歷經10年,2005年,經過對3000多個洼地進行測算與考察之后,終于找到最理想的臺基。“天眼”選址工程也終于告了一段落。2006年南仁東任國際天文學會射電專業委員會委員主席,是中國天文學界第一次在此層面任職,使中國在這一領域得到同行的認可與尊重。2012年,FAST973項目正式啟動,南仁東指導有關FAST973項目的立項及組織實施;提出了調試階段全波段監測蟹狀星云脈沖星的優先觀測計劃;確立了FAST實現世界首個漂移掃描多科學目標同時巡天的原創科學策略。2016年9月25日,FAST落成啟用,并開始接收來自宇宙深處的電磁波,成為目前全世界最大最靈敏的單口徑射電望遠鏡。此時南仁東已身患疾病,但他還是依然帶病堅持工作,親眼見證了FAST工程落成。

逝世悼念

2017年9月15日晚,南仁東因肺癌突然惡化,搶救無效于北京時間2017年9月15日23時23分在美國波士頓逝世,享年72歲。16日國家天文臺發布訃告稱,遵其遺愿,喪事從簡,不舉行追悼儀式。2019年9月17日,國家主席習近平簽署主席令,授予南仁東“人民科學家”國家榮譽稱號。9月25日,南仁東被評選為“最美奮斗者”。